——

50歳は老いの入り口である。

生き方がそのまま顔に現れてくる年齢であり、男として、女としての性的な自信を失い始める歳であり、そこにつけ込んだ人生の落とし穴がポッカリと足元に空き始める年代である。

パキスタンのカラチで自死した加古慎二郎には死の5日前まで同宿していた女性がいた。名は塔屋米花。「月光の東まで追いかけて」という謎のメッセージを残し彼女は消えた。

彼らと同じ中学の同窓だった杉井は、塔屋米花を捜してるという加古の未亡人・美須寿の来訪をきっかけに、35年前自分にも同じ言葉を告げて去った初恋の少女・米花の行方を捜し始める。

そして彼らはそれぞれに、美貌を武器に貧困から脱出し強い意志と才覚で成功し、夢を叶えることで生じた多くの歪みの責任から決して逃げなかった、49歳の塔屋米花の半生を知るのだった。

宮本輝の近作には50代を描くものが多い。

「私は50を越えた人間の情熱しか信じない」

35歳の時恩師に言われたこの言葉を50歳を過ぎてようやく理解したという。

実りを感じながらも虚無に引き込まれやすい、人生の逢魔が刻が50代であり、そこから持つ情熱こそがその人の使命の自覚という真実なのだと。

「過去はきみのうしろをついてくる骸骨にすぎない。ときどき話し掛けてくるが、放っておけばいい」

という映画の台詞を米花は気に入ってたそうだ。これは50代を前に人生に迷った彼らへ、そして我々へ、この小説の奥底に埋められた再生へのキーワードであろう。

私が32歳で初めてこの小説を読んだ時、米花という女は謎でしかなかった。しかし50歳を数年後に控えた今再読し、清浄と穢れ、実りと破滅を併せ持ちながらも、ただ凛冽な米花の後ろ姿に、私は自分の後ろ姿を鏡で映される思いがした。

杉井も美須寿も米花を追うことを終わらせ、それぞれの幸せの中に帰った。

私もまた米花の幸せを祈りながら本を閉じ、私の中の情熱について考えている。

——

遠いと思ってた50歳が見えてきてしまった

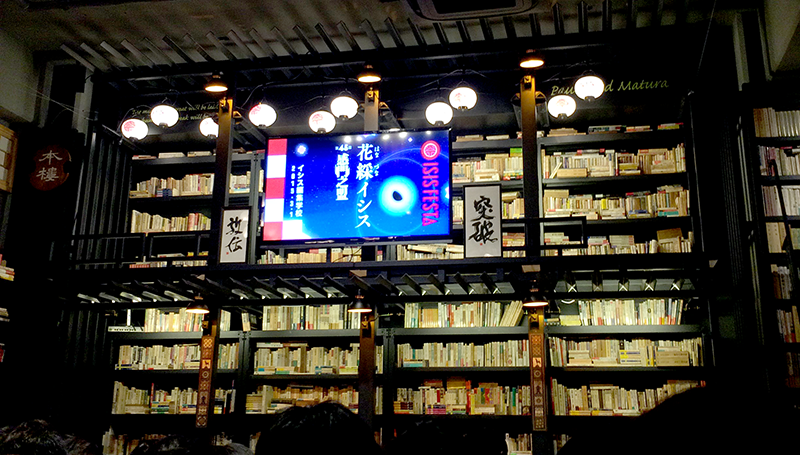

これは以前、私がイシス編集学校で編集術を学んでいた時に書いた創文だ。

松岡正剛校長の「千夜千冊」に習って、自分の好きな本をテーマに「モード文体術」と「知分術」を意識し書評を書く、というもので、編集学校の講座「破」の課題のひとつだった。

好きな本をテーマにしていいのなら、一番好きな作家の宮本輝さんの作品にしよう。その中でも一番ミステリアスで一番余韻を深く感じている「月光の東」にしよう。

と、ここまでは悩まず進んだけど、いざ書き出してみると登場人物がけっこう多く、物語の語り部も章によって変わり、時間軸も過去・少し前の過去・現在とを往復し、物語の最後も決してわかりやすいエンディングではない。うっかりすると背景説明だけで文字数オーバーしてしまう。

試行錯誤しながら、師範代や師範からの容赦のない、そして的確な指導を頂きながら何度も戻されては書き直し、そのおかげで「アリスとテレス賞」という学内コンテストで「アリス賞二席」に入賞することが出来た思い出深い作品だ。

2年前のことで、その時はそれでもまだ「50歳」という年齢がピンとこなかったけど、ついに第3コーナーを回ってゴールテープが見えてきた今日このごろ、この「50歳」という年齢について考えることが多くなってきた。

イシス編集学校の「破」修了式。

50歳なんてもっともっと先の話のように思っていた。自分をことさら若く見積もってるつもりはないけれど、今年、10代後半の時に好きだったバンドがデビュー30周年と聞き、思ってた以上に自分はもうすでに「長く生きてる」んだと気づき、なんだか玉手箱を開けてしまった浦島太郎のような気持ちになった。

10代後半の記憶を思い出そうとする時、たどり着くまでに開けなくてはならない扉はせいぜい3,4枚のつもりでいたら実は10枚以上あったような。

こんなにもう遠いのか。

この遠さ、はそのまま歩いてきた人生の長さで、こんなにもう(思っていたより)長いんだ。

それはもう自分に「あの時、違う道を選んでいたら?」という感慨を持たせないくらいの長さだ。違う人生を想像もさせない長さと遠さになってしまっているのだ。

50歳を前に人生に迷う人たち

冒頭の「月光の東」という長編小説は、宮本輝さんが50歳になる頃に書かれた作品だ。

出張先のパキスタン・カラチのホテルで遺書も残さず首を吊って死んだ加古慎二郎、これまで夫の自殺の予兆や女の気配を全く感じることがなかった妻・美須寿、加古が死ぬ5日前まで同宿していたという女・塔屋米花と、彼らと幼なじみですでに家庭を持ちながらも初恋の米花への想いを持ち続けている杉井。

なぜ夫は死んだのか、塔屋米花という女性は何者なのか、自分は今まで夫という人間のなにを知りなにを見てきていたのか、美須寿は苦しむ。

杉井は自分の結婚式に「ワタシヲオイカケテ。」という差出人不明の電報を受けとったことがある。それはかつて13歳の米花が自分に言った言葉を思い出させた。

「ねえ、私を追いかけて。月光の東まで追いかけて」

そしてカラチのホテルに残されていたという、差出人に自分の名が使われていた米花から加古への5通の手紙、その最後の手紙に書かれていたのも

「月光の東まで追いかけて」

子どもの頃から秀才のエリートで、妻も子もある働き盛りな48歳の加古の自殺。加古と米花はいつからそんな関係だったのだろうか、米花は今どうしているのか、結婚式の電報の差出人は米花なのか。

杉井は美須寿の来訪をきっかけに、その謎を知りたいのと、自分の少年時代の初恋へのノスタルジーな感傷から家族には内緒で米花の行方を探し始める。

美須寿は夫の死からしばらく精神が混乱し、思いつめて米花を捜すという行動を取り突然杉井を訪ねたが、その後まわりの助けもあって落ち着きを取り戻し、医師のすすめで日記をつけながら、米花への嫉妬と憎しみを抱きながらも突然父親を亡くした子どもたちや、死んだ夫の心に思いを寄せる日々を送っていた。

美須寿の叔父の唐吉が医師を紹介してくれたり、就職を世話してくれたり、時々気晴らしに誘ってくれたりと、つねに美須寿を気にかけ親切にしてくれている。

ある日、美須寿は唐吉の趣味の付き合いで待ち合わせた銀座の骨董品店「古彩斎」で、美しい女性を見かける。

背筋を伸ばした後ろ姿が凛冽で、それでいて線は柔らかく、ふとした表情の変化の多彩さと美しさについ見とれてしまった自分と同じくらいの年齢の女性。立ち去ったあとも美しい佇まいの余韻を残す女性。印象的なこの女性のことを美須寿はその日の日記に記した。

あとで分かったが、彼女が塔屋米花だった。

その人の持つ「余韻」とはなにか。

物語は、杉井の目線と美須寿の目線で語られ、さらにそこから塔屋米花について知っている人物の語りでつながれていく。

少女時代の米花は、なにか秘密があると近所に噂される謎めいた両親と知的障害を持つ妹がいる家庭の長女で、幼い頃から人目を引く際立った美貌とミステリアスな雰囲気、意志の強い真っ直ぐな性格、同時に、自分に思いを寄せる男の子たちをからかうような蠱惑さを持つ美少女だった。

米花の一家は米花が13歳の時に、杉井や加古の住む街から姿を消す。

両親の秘密、父親の酒乱、障害のある妹、貧困、それらを抱えた17歳の米花はある決断をし、その後大学に進学し美術を専攻したのちパリに留学。美術・骨董の目利きとしてその分野での頭角を現していく。

極貧から抜け出し自分の夢をかなえるために米花が選んだのは、それらの学費をすべて出してくれるという50歳を過ぎた画商の愛人になることだった。画商が自分の娘より若い米花のパトロンになったのは、最初はあしながおじさん的な気持ちからだったが、米花の若さと美しさに50を超えてなお目がくらんだというのもあった。二人の縁はこれからも深く長く続いていく。

17歳の米花は自分の若さと美貌を等価交換したのだ。そしてそのことで当時大学生だった恋人と別れ、彼はその後交通事故で若くして死んだ。米花は妹を守り、母を守り、死んだ恋人との約束を守り、パトロンとの約束を守り、恋愛した男たちとの約束を守り続けた。米花は自分が成り上がることで周りに生じた「ひずみ」から決して逃げない女だった。

そしてそんな孤独と疲れの折々に、男たちに「月光の東」まで追いかけてという謎をかけては困惑させる。

50歳を前にした米花は、美須寿の見た通りの、美しくも凛冽な佇まいをもった深い余韻を持つ女性となっている。しかし米花の容貌については、実は「顔」の造作についての細かい表現はほとんどない。

米花の美しさやたたずまいをあらわす言葉は以下のとおりだ。

「三日間だけさ。転校してきたとき、先生にみんなの前で紹介させられて、よろしくお願いしますって言ったんだ。それなのに四日目からこなくなって、塔屋さんは家の事情でまた転校したって先生が言ったんだよ。で、それっきりなんだけどね。でも、俺も、今どこかでばったりあっても、よねかだってわかるような気がするね。すごくきれいだったけど、きれいなだけじゃなくて、何て言うのかなァ・・・」

「米花さんの瞳は夕陽を吸い込んで血の点のようになっていて、それがまた米花さんの美貌に凄みをもたらしていました。いなか育ちの、まだ十八歳のわたくしなど、足元にも及ばない凄みとでも言えばいいのでしょうか」

「とても美しい方で、お顔の角度が変わるたびに、三十四、五歳に見えたり、どうかすると五十歳に近いようにも見えたりするのだが、背筋をしっかり伸ばした後ろ姿は凛としているのに、女の柔らかな線は崩れないまま漂っている。

久しぶりに美しい人と出会ったという思いで私は見惚れてしまった」

「幸薄い宿命を垣間見せるよるべない陰影の横顔があり、敵にたちむかう強い眼光があり、潔癖に生きようとする凛とした口元があり、自分の美貌を知り抜いた邪気の微笑みがあります」

仕事が忙しすぎて疲れていつのかとも思ったが、古彩斎さんの目には、それとは別の穢れに似たものが、米花のあちこちに付着しているように思えた。

人間には<すさむ時期>がある。生きているはずのない焼き物でさえ、その不動のたたずまいの中から、すさみを放つ一瞬があることを、古彩斎さんは名だたる逸品を数多く見て、それらと過ごす日々を持ってきたことで知っていた。

ただ、そのときの米花の、背筋の伸びた昂然とした美貌にまとわりつくすさんだ穢れは尋常ではなかった。

「あいつは凛冽だ。あのただずまいが、すでに凛冽だ。俺はあいつの凛冽なところを守ってやりたい。あいつは異常なほどに狷介で、ときどき身の毛がよだつくらい淫蕩だ。そうではならない物語の中で幼いときから生きてきたからだ。そして、あいつには人を貶めようなんて悪意はひとかけらもない。高校生のとき、あいつが俺に申し出たことは、考えぬいたあげくの精一杯の知恵だった。あいつはよく努力したし、自分というものを裏切らなかった」

引用はすべて月光の東 (新潮文庫)より

少女の頃も、40代後半でも、米花は類まれな美貌以上に、その独特のたたずまいでの印象を強く人に残していた。

ここまで米花の人生の来し方を思うと、この「凛冽な後ろ姿」を作ってるものがなんなのかが理解できる。米花とほぼ同じ歳になった自分の背中にこれほどの凛冽さはあるだろうか?私はこれから米花の年齢を追い越しても、そんな背中を持つことはできないと思う。

ただ、その背中になにか深い余韻を感じた美須寿のように、米花にもし逢えたらその背中から何かを感じることは私にもできるかもしれない。

「余韻」

この「余韻」を出会う人から感じることがあるのだ。と同時におそらく自分にも自分なりの「余韻」をもってるのだろう。

生きてきた姿勢や、いま送ってる生活そのものが、顔にも身体にも、笑い方にも、泣くポイントにも、身のこなしにも、メールの返事にも、約束の守り方にも、距離の取り方にも、SNSに書き込む内容にも、全てに現されてその人の余韻をつくっていく。

その「余韻」が印象的か、そうでないかの感じ方の違いは、いつの間にか経験から蓄積されていて無意識に会う人をジャッジしている。なにが印象的かは個人に蓄積されたものによって違うけど、その背後のひとつに「歳とのバランス」がある。

この「余韻」は歳を取るほどごまかせない。

小説のあちこちから表現される米花のこの「余韻」の描写が、そんなことに気づかせてくれた。小説家の深い洞察の眼ではなくても、こういう無意識なジャッジを自分も他人もしていることを自覚できたというか。

そしてそのジャッジの基準が、見た目の美醜や着ている服や持ち物や声の大きさなどではなく、その人からの「余韻」と背後の「バランス」にシフトしていくのに気がつくのも50代なのだと。

50を越えた人間の情熱しか信じない・・・とは?

「私は50を越えた人間の情熱しか信じない」

という言葉を最初に聴いたのは、10年ほど前、大阪・茨木市の追手門学院大学(輝先生の母校)の学内に「宮本輝ミュージアム」が完成した時の記念講演だった。

しかし当時30代だった自分にはまだピンとこなかった。宮本輝さんがそれを聴いたのも35歳の時で当時はよくわからなかったらしい。

しかし輝先生はその後50歳を過ぎてから、50代の人間を主人公や、主人公に影響を与える人物にした作品をすごい勢いで、ほとんど休まず書き続けている(しかもそのほとんどが長編!)

「50歳を過ぎてからその言葉の意味がわかった」

と仰っていたけれど、その答えがこれらの作品の中に散りばめられている。登場人物のつくる人間関係、振る舞い、贈答の風景、気の利かせ方、秘密の守り方、問題の解決の仕方、優しさの表し方と気づき方などに。そしてその創作の量とスピードに。

いつかのスーパームーン

10代後半を思い、それがすでにものすごく遠くにあったことを思うと、もはや人生のやり直しなんて空想する気にもなれない。しかし70歳の自分の「余韻」を作るのはこれからの20年なんだ。

過去は変えられないけど未来はこれからつくるもの。そう、

「過去はきみのうしろをついてくる骸骨にすぎない。ときどき話し掛けてくるが、放っておけばいい」のだ。

老いのはじまり、更年期、親の介護問題、etc…。しんどいことがこれからやってくる50代なのかもしれない。けれどそこから自分がどれだけその20年を「情熱」を持って過ごせるか。自分の中にどんな情熱があることに気がつくことができるのか。

死を選んだ加古慎二郎、夫の死の悲しみと苦しみから再生していこうとする美須寿、米花の行方を追いながらその人生を知ることで過去への感傷が生きる活力に変化していった杉井、凛とした背中を持ちながらおそらくこれからも孤高に生きていくであろう米花。

この長い物語から受け取ったものをけっきょくあまりうまく表現することはできなかったけど、50を前にした彼らと同じ年齢になって再読し、いままでずっと米花の方に関心を持っていたけれど、2年前に書いた文章の時よりもさらに美須寿に共感してる自分がいた。と同時に、少女の米花にとっての空想上の楽園「月光の東」が悲しかった。

「月光の東」はたぶん、美須寿が最後に日記に記す「祈りの叶う場所」という言葉にリンクする。

いま、私の前には古彩斎さんから頂戴し、オオバントウさんが命名した<月光の東>がある。

もう三十分近くも、私はこの焼き物を見つめている。程良い大きさの器の底から放たれる仄かな光を見ていると、なぜか、祈りの叶う場所というものが、私の身近なところに存在するような気がしてくる。

しかし美須寿は、私は祈りの叶う場所を求めるのではなく、祈りが叶う人間になりたい。と書く。だいそれた祈りではなく、ささやかであっても大切な祈りが。

ここにも小説家が隠した秘密が詰まっている気がする。まだまだ私はこの小説を楽しめる。

また一年後くらいにこの小説を読み返してみたいと思った。そしてしばらくこの「50歳」というのをテーマに、ノートで、そしてブログで考えてみたいと思ってる。

リンク

紹介した本

あとがき

イシス編集学校の講座はまず「守」を受講し、卒門したら「破」になり、最後には「離」があります。「守」は言葉遊び的に楽しくクリアできましたが、「破」はもうもう大変でした(笑)

今は休んでいますが50過ぎたころにまた学んでみたいな。

横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。

横浜のwebデザイナー&ライターRucca(ルッカ)のサイトです。ノート術で人生を楽しくおもしろくすることをテーマにブログを書いてます。